Recordar cuando soñaba con una vida serena

Después de vivir 29 años en los Valles del Tuy, una calurosa ciudad del estado Miranda, Martín regresó a la casa de sus padres en Caracas. Diez experiencias de violencia acabaron con su sueño de pasar su vejez junto a su esposa y su hijo en la quietud de la parcela que había comprado.

Martín aprieta los puños mientras sostiene el volante del auto en el que trabaja como taxista. Saca la cabeza por la ventanilla y descubre que la cola es larga. Se le nota preocupado, cansado. Su pasajera debe llegar en media hora a Altamira y él todavía está lejos, atascado en la autopista Francisco Fajardo.

—No me acostumbro al tráfico de Caracas —dice mientras baja el vidrio del copiloto para que entre un poco de brisa, porque el aire acondicionado se le dañó hace dos días. Son las 11:00 de la mañana y el sol resplandece. Martín habla con soltura. Con una pequeña toalla amarilla se seca el sudor de la frente y bebe un poco de agua. Hidratarse parece darle nuevas energías para contar que se vio obligado, luego de casi tres décadas, a regresar a Caracas, la ciudad que lo vio nacer.

En 1992, Martín y su esposa Rosario se mudaron a Santa Teresa del Tuy, una pequeña y calurosa ciudad del estado Miranda, ubicada a una hora de Caracas. El gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez le adjudicó una vivienda a la familia. Martín tenía 30 años y ejercía el oficio de electricista. Durante 12 meses trabajó por contrato en la Gobernación del Distrito Federal, lo cual le abrió las puertas para plantear su necesidad de una casa propia. Hasta entonces había vivido arrimado en casa de sus padres, junto a su esposa, en el barrio Las Minas de Baruta.

—Siempre me gustó la idea de mudarme, porque Caracas es una ciudad muy agitada y yo soy más tranquilo, no me gusta el ruido, pero ya ve, aquí estoy de nuevo —señala mientras presiona con su pie derecho el acelerador de su carro para acortar unos 100 metros de cola.

En los Valles del Tuy, en efecto, se sintió más tranquilo. No había tráfico, cualquier destino interno quedaba cerca y a las 5:00 de la tarde Martín ya estaba en casa para descansar, luego de su jornada laboral. Siempre tuvo empleo. Los contratistas lo buscaban cuando necesitaban un electricista. Gracias a su trabajo, en 1999, se compró un carro de agencia y un terreno en el sector rural Paraíso del Tuy, porque desde joven había soñado con tener una parcela y pasar allí su vejez.

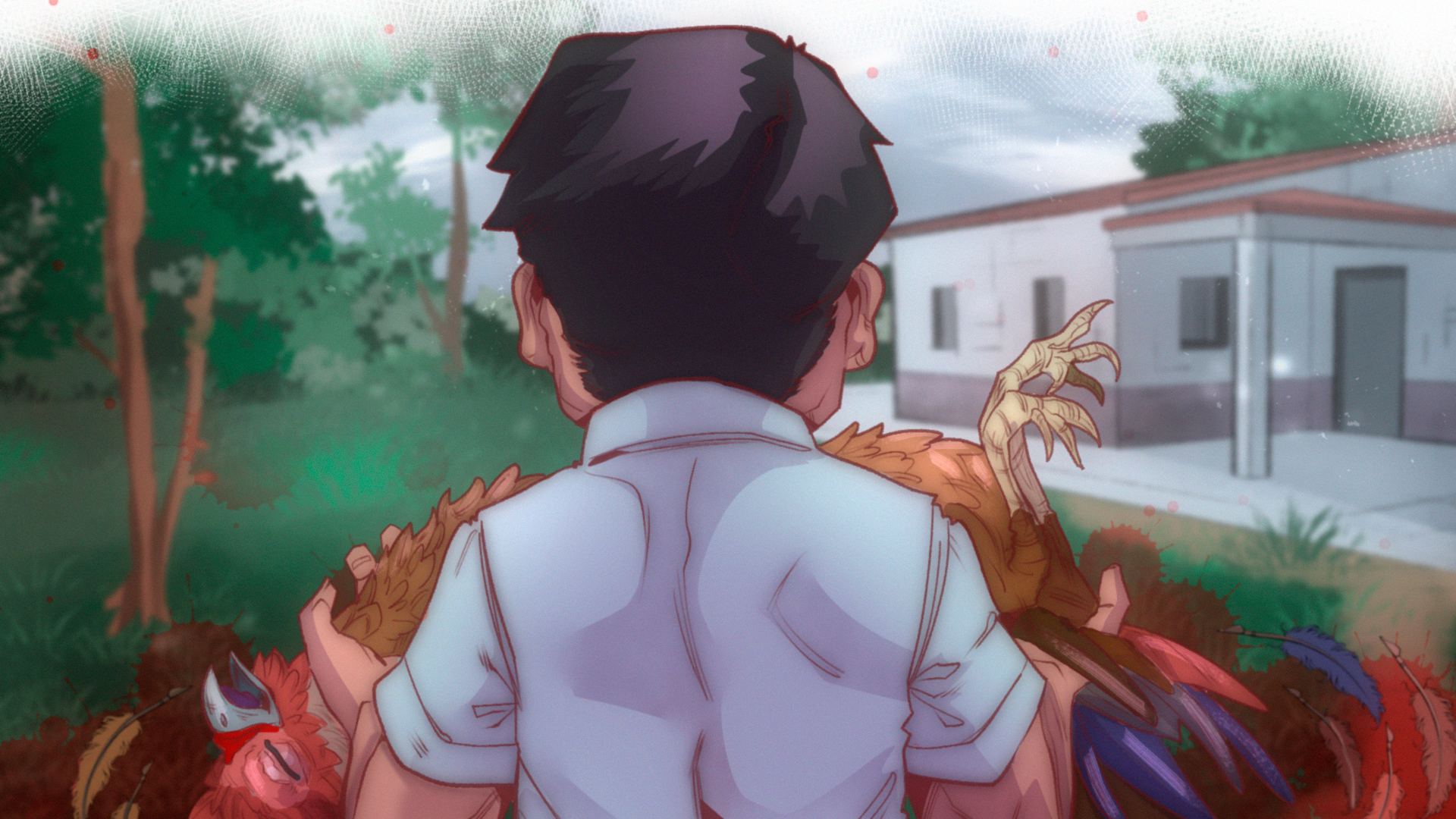

Poco a poco Martín fue acondicionando su parcela. El nacimiento de su hijo Andrés en 2002 demoró algunos arreglos. Pero cuatro años más tarde ya había construido una casa de dos habitaciones. Luego se dedicó a comprar herramientas para sembrar y, más adelante, criar cochinos y pollos.

En 2010, junto a su esposa y su hijo Andrés, de 8 años, estaba instalado en su nuevo hogar, situado a unos 10 minutos en carro del casco central de Santa Teresa. El deseo de Martín se había materializado: el canto del gallo era su despertador cada mañana, y a diferencia de la bulla de Caracas, en su ventana solo se escuchaban tres pájaros cantando.

Martín sembró plátano, ají, maíz y papas. Llegó a tener 10 cochinos y 30 pollos. Su esposa y un empleado lo ayudaban a regar la siembra, cuidar la cosecha y recogerla para llevarla hasta el mercado y venderla. La agricultura era su nueva fuente de ingresos. Martín estaba feliz. Le tenía fe al campo. Eso lo aprendió de su padre, quien siempre le dijo: “Todo lo que se riega con amor, florece”.

Pero una mañana de 2015 el despertador de Martín no se escuchó. Y a partir de ese momento, sus días en el sector Paraíso del Tuy dejaron de ser tranquilos.

Martín se levantó de la cama sobresaltado. Por la entrada del sol que se colaba por una ranura de su ventana supo que ya había amanecido. “¿Qué pasó?”, se preguntó mientras caminaba con paso firme hacia el patio. No tardó mucho en descubrirlo: su gallo estaba muerto.

Se quedó viendo al animal por algunos minutos. Se llevó las manos a la cabeza cuando observó que le habían cortado el pescuezo. Luego alzó la vista y notó que también faltaba una cuarta parte de su siembra. Sintió impotencia, rabia y tristeza, mucha tristeza. Intentó acercarse al gallo, pero tuvo dificultad para mantenerse de pie. Se quedó inmovil por unos segundos, mientras hacía esfuerzos para contener las lágrimas. No supo qué hacer; hasta que se desplomó sobre una silla tejida, mientras su esposa se aproximaba.

—¿Qué pasó, Martín? —preguntó preocupada Rosario.

—Nos robaron y mataron a nuestro gallo, por maldad, solo por maldad.

Martín se aferra al volante al narrar aquel episodio que marcó el inicio de una serie de eventos que lo espantaron de los Valles del Tuy.

Recuerda que aquel día no quiso comer. Estaba afligido. Al final de la tarde se echó un baño y se acostó, pero no logró conciliar el sueño. Pasó toda la noche dando vueltas en la cama, arropado por la incertidumbre. Al día siguiente continuó desanimado y con miedo. Para ese momento dos bandas de delincuentes se disputaban el control de la zona, pero nunca habían molestado a los vecinos del lugar.

Sin embargo, las cosas estaban cambiando.

A los dos días de aquel desdichado amanecer, Martín decidió seguir adelante. Dejó sus cholas a un lado de la cama y se calzó sus botas de caucho para adentrarse en su granja. El día anterior, su empleado había labrado el área robada.

Martín comenzó a sembrar de nuevo. Allí, en el campo, seguían sus esperanzas de tener una vida serena, tranquila. También estaban invertidos sus ahorros y su cosecha le daba frutos para mantener a su familia.

Las plantas fueron germinando de nuevo, pero al mismo tiempo crecía el miedo de Rosario y Martín: no querían volver a pasar por un episodio como el que habían vivido. Los enfrentamientos entre bandas se acentuaron y se hizo más notoria la ausencia de la policía. Los vecinos se sentían desamparados, desprotegidos. El líder de una banda que dominaba los sectores San Vicente y Santa Rita, en el vecino municipio Paz Castillo, quería también ser el mandamás en Paraíso del Tuy. Y esa lucha se disputaba a tiros.

Desde la casa de Martín se escuchaban las detonaciones cada noche. Su esposa y su hijo comenzaron a enfermarse de los nervios. Pasaron horas de insomnio, desvelo y miedo, mucho miedo.

Una noche de febrero de 2016, Martín y Rosario veían la televisión cuando escucharon un ruido en el patio. Martín tomó una escopeta que tenía escondida en un cajón y se acercó a la ventana. Observó a dos hombres armados acercarse a su cochinera. Los apuntó, pero no se atrevió a dispararles, así que apretó el gatillo con la boca de la pistola hacia el aire.

El hijo de Martín se levantó sobresaltado.

—¿Qué fue eso, papá? —le preguntó mientras el pantalón de su pijama se humedecía.

Los delincuentes escaparon. Solo se llevaron una chícora y una podadora. Fue la segunda incursión violenta en la parcela de Martín. Desde ese día, el hijo durmió en el mismo cuarto que sus padres. Cada noche tomaba a su mamá de la mano para conciliar el sueño. A veces se despertaba sobresaltado, pero su mamá le preparaba unos guarapitos de valeriana y manzanilla para calmarlo.

Ella también quería tomar estas infusiones naturales, pero le daba miedo quedarse profundamente dormida y no alertar a su esposo ante algún ruido extraño. Ambos pasaban la noche en vela, aunque ello no impidió que los siguieran robando.

Martín instaló cámaras de seguridad; también reforzó la cerca de protección de su patio y puso más luces. Nada fue suficiente: lo robaron ocho veces más. Una de esas veces, los hombres se llevaron una ropa que la mujer de Martín había tendido el día anterior después de lavarla.

Pero el ataque de mayor impacto para la familia ocurrió en diciembre de 2019.

Faltaba una semana para celebrar la Navidad cuando 10 hombres armados se llevaron la cosecha, los cochinos y los pollos de Martín. Las cámaras de seguridad que Martín había instalado tres meses antes para protegerse del hampa permitieron captar escenas del robo.

—Con esas imágenes fui a las diferentes policías, pero nadie me prestó atención. Solo me dijeron que iban a investigar, pero nunca visitaron el sector y eso quedó así —recuerda ahora Martín, mientras gira el volante de su vehículo hacia el elevado adyacente a La Carlota.

Ese diciembre, él y su familia pasaron la Navidad en un templo evangélico en Santa Teresa. Al día siguiente del robo recogieron sus cosas y abandonaron su casa. Lo que ellos creían que sería su paraíso, se convirtió en una zona insegura, violenta y peligrosa. Sus vidas corrían peligro.

Un mes después, Martín regresó de visita a Paraíso del Tuy. Su parcela lucía desolada. Las puertas y las ventanas de su casa ya no estaban. Tampoco el techo. La tierra fértil donde había visto florecer su siembra era un terreno devastado.

En el patio de su casa aún quedaban restos de leña y una olla maltrecha donde presume que los ladrones habían preparado una sopa para celebrar su partida. Alrededor de la cacerola había restos de plumas. Martín sospecha que hasta mataron sus pollos para el sancocho.

Ese día no pudo contener su tristeza y lloró. Había perdido sus ahorros y la fe que le tenía al campo. Con dificultad se agachó y agarró un puñado de tierra de lo que labró con tanto amor. La apretó con sus dedos por unos segundos y la lanzó. No le quedó más que resignarse e intentar sanar las heridas.

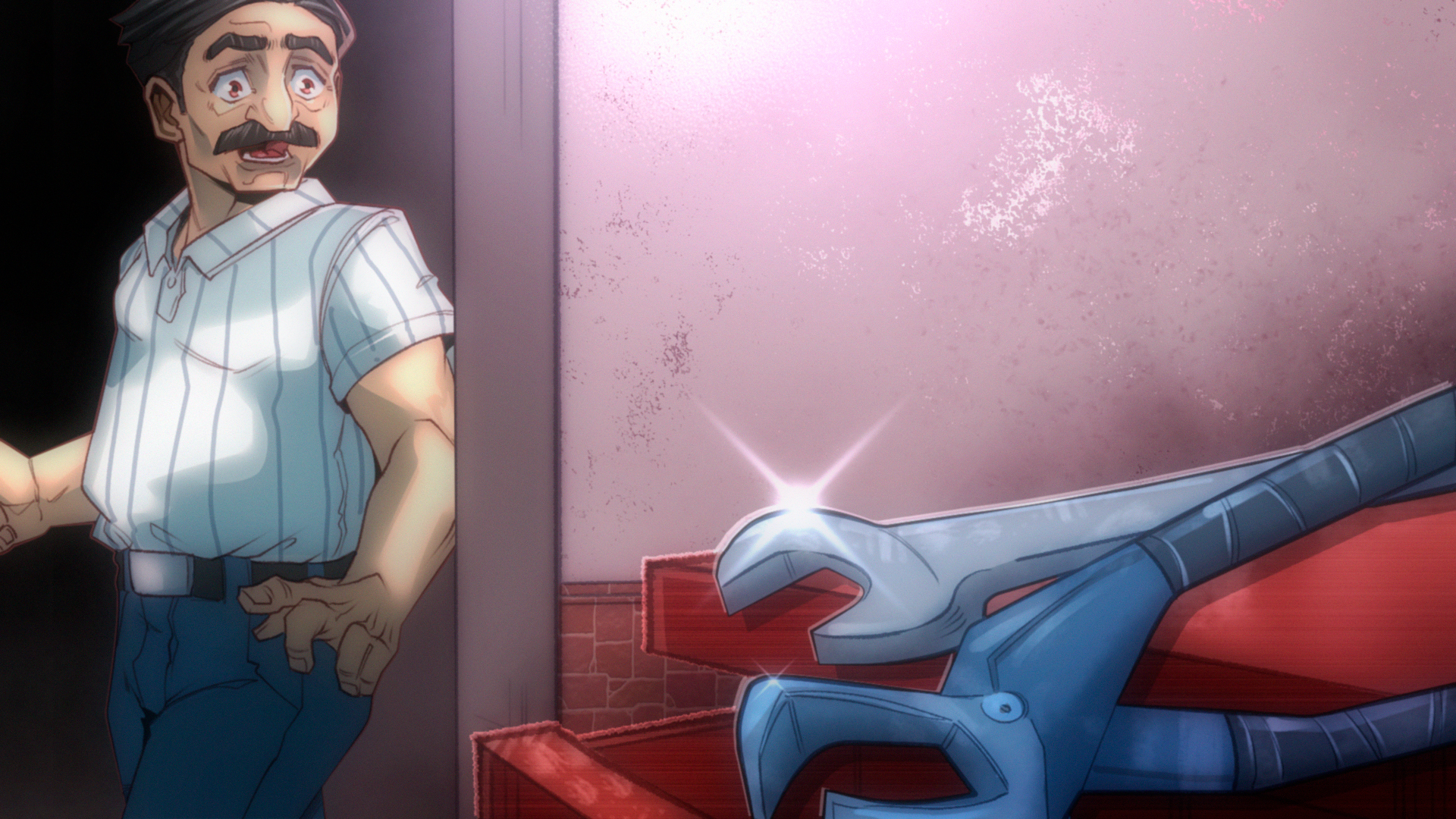

Antes de abandonar el sector, decidió visitar a su amigo Juan José. Él fue una de las primeras personas que lo recibió cuando se mudó a Paraíso del Tuy. Luego de tomar café, Juan José le pidió a Martín que revisara unos cables de electricidad en el patio de la casa.

—Estos cables están mal conectados y es peligroso —dijo Martín al intentar reparar la falla.

De pronto, miró con sorpresa al fondo del patio y observó dos de las herramientas que le habían robado antes de Navidad.

Entendió todo: el hijo de Juan José fue uno de los 10 hombres que ese día se llevó sus pertenencias. Martín calló, no quiso decirle a Juan José lo que acababa de descubrir.

En febrero de 2021, Martín regresó a la casa de sus padres en el barrio Minas de Baruta, en Caracas, después de vivir 29 años en los Valles del Tuy. Su esposa murió tres meses más tarde de covid-19 y aunque intenta encarar la adversidad con su mejor actitud, siente que su vida retrocedió.

—Hoy me apoyo en mi hijo, por él salgo todos los días a trabajar. Ya no me despiertan los gallos, ahora lo hacen los carros, las motos y las cornetas que nos obligan a sobrevivir en una Caracas de la que debo enamorarme de nuevo.

Martín detiene su carro. Su pasajera llegó a su destino. Toma de nuevo su toalla amarilla para secarse el sudor. La tertulia le sirvió de desahogo y lo ayudó a recordar momentos felices; aquellos cuando soñaba con una vida serena, en el campo, escuchando el cantar del gallo cada mañana.

Hoy, a sus 59 años, intenta olvidar los traspiés y volver a empezar.

1450 Lecturas